|

ここからのセクションでは、手順の数が多くかつ付帯的重要事項(読む理解)を伴う動画マニュアルすなわち文書スタイルに置き換わる動画マニュアルの要件と具体像を論じます。文書スタイルのマニュアルの一部が動画マニュアルに置き換わり、両者が併存しつつ相互の利点を取り入れた「動画を取り入れた電子版図解マニュアル」に行き着くと予想します。 |

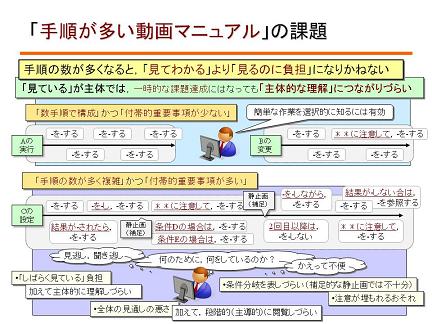

「動き」によって手順を表すことは理にかなった考え方です。手順の数がさほど多くなく「基本事項(見てわかる動き)」でほぼ構成される作業ならば、文書スタイルよりも数分で見られる動画ですみ作る側にも利用者にもメリットがあります。しかし、「目的を達成するための手順の数が多く、かつ分析もしくは判断を伴う作業」を動画で表そうとすると、動画自体が長くなるとともにその構成も複雑になります。

作業のトレーニングにもビデオがしばしば用いられます。しかし、トレーニングには指導員が付き添い習熟度を確認(必要ならば指導)します。「繰り返して行う限定的な作業」を多くの作業員が習得するには、「ビデオを見る」はトレーニングの効率を上げるのに有効です。

しかし、限定的な作業にとどまらず“真に”マニュアルであるからには、「初めて遭遇する状況に対して作業者がマニュアルだけで判断し行動できる」ことが必要条件です。この要件が満たされなければ、動画マニュアルは「初心者向けのトレーニングビデオ」あるいは「基本を知っている利用者が限定的な課題を解決するための参考的なビデオ」、場合によっては「デモンストレーションビデオ」の域を越えられないと考えます。

「文書に置き換わる動画マニュアル」の要件も「人にとって“わかりやすい”とは何か」から導かれます。テクニカルライティングの手法によって文書スタイルのマニュアルをわかりやすく表す際の要件と根本は同じです。

「人が一時に認知できる情報量」には限界があります。「文を読む」と同様に「動画を見る」にも集中が必要であり、「明確な区切りがない長い動画を見続けさせない工夫」が必要です。

文を表す際の「段落(あるいは文)の長さ」には目安があります(例:1段落は150〜200字が目安)。動画においても段落に相当する区切り(例:作業の1工程が完了すると、次の1工程の要点が告知される)が必要です。あわせて、利用者自身が区切りごとに動画を見直せる工夫も必要です。

当コーナーの冒頭で述べたように「動画を見る」あるいは「ナレーションを聞く」は、いわば“通過型情報の受動的な取得”です。対して「語句あるいは文を読む」は“静止型情報の主体的な取得”です。「短い動きを覚える」あるいは「簡単な作業を達成する」にとどまらず、「対象を理解し、自身の課題を解決する」には主体的な理解を伴う必要があります。

しばしば「動画は直観的な理解」と言います。言葉を操っているように聞こえるかもしれませんが、はたして「理解」は直観だけでしょうか。直観的にすべての論理を理解できるならば異論はありませんが、動きだけを見てもそれが意味するところが理解できなくては動画マニュアルが文書スタイルのマニュアルの置き換わりには成りえません。

“区切りがない(手順を時系列に連続して見せるだけ)”動画マニュアルでは、利用者は進行に沿って見進めるだけで、いくつの手順で完了するのかも含め手順の全体を把握できません。理解は「部分の理解」と「全体の理解」の両方で成り立っています。複雑な手順の理解には「手順全体の見通し」が必要です。

区切りがないビデオで構成された動画マニュアルでは、手順が何段階で構成されているかも“最後まで見なければ”わかりません。文書スタイルならば個々の段落を読む前に手順全体を概観できます。印刷文書ならば見開きで一目できる場合もあります。

また、動画マニュアルでは文書スタイルでは当然の手順番号すらなく、段階的に進む(あるいは戻る)こともままならない場合があります。これでは「短い単純な作業を動きで示す」のは可能でも、「一連の作業が、複数の操作対象に対する複数の操作で構成される」場合さらには「利用者側の条件によって複数通りの作業がある」場合には無理を生じます。

当コーナーの冒頭で述べた「付帯的重要事項(作業の有効性・必要性、条件など)」は、動画よりも読むよる理解と確認(製作側から見れば文によって明示的に表現)が必要となります。製造物責任法(PL法)に関連する事項に限らず、利用者が避けなければならない行動は「文によって明示的に示す」必要があります。動画とナレーションあるいは字幕程度の補足では注意指示の要件を満たさない場合もありえます。

「安全に関する注意事項」は注意喚起シンボル、シグナル用語とともに「指示文表記」が求められます。図あるいは動画は補足の位置付けです。

上記の要件は、「動画に全体の見通しにつながる区切りを付け、その区切りを利用者がコントロールできる」かつ「見る理解(基本事項)と読む理解(付帯的重要事項)で構成する」に要約できます。前者には、文書スタイルでも手順の数が多い場合に用いる「工程番号+告知+複数手順」の入れ子式の構成が有効です。また後者には、「工程の前(あるいは工程間)に図解のページを挿入する」とともに「動画に読む部分を要素化して追加する」手法が有効です。

手順が多い場合は、これをいくつかに分割するとともに手順に先だって「告知(以降の数手順によって達成する事項)」を示す手法が有効です。告知のリストが画面に表示され、どの項目の動画が示されているかが確認できれば、全体を見通せるとともにどの段階にあるかを確認できます。

あわせて、工程単位と手順単位で選択的に操作できれば、利用者が主体的に動画をコントロールできます。

動画マニュアルも「対象を理解して、自身の課題を解決しなければならないする」テーマの場合には、「読める」導入部が必要です。動画による手順に先だって、手順全体の要点および付帯的重要事項を図解で表したページを追加すると、手順の主旨および進めるにあたっての注意事項が明確になります。

文書スタイルのマニュアルでは、見出しに続く導入段落で「その有効性・必要性」、「主題の語を理解するのに必要な補足」などを述べます。また、必要に応じ手順の構成、他の手順との関連性あるいは手順に先立つ注意、準備を述べるのが基本です。

動画中の簡略なキャプションにとどめず、明確に動画中に付帯的重要事項(結果、例外事項、補足、注意など)を「文」で示す必要があります。

この際、動画の進行速度を基準とするのではなく、「文の表示」-「動画」-「文の表示」として文を読める時間を作るのが適当です。また、ナレーションを挿入する場合も不要に文を省かず「読むと聞くの相乗効果」をはかるのが適当です。

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.