![]()

|

実用的な文書レイアウトを考える際のキーワードは、「構図」と「視線の誘導」に加え「めりはり(強調)」です。これらを組み合わせ、読者の視線を迷わせず的確に誘導する工夫がマニュアルでの文書レイアウトのポイントです。 |

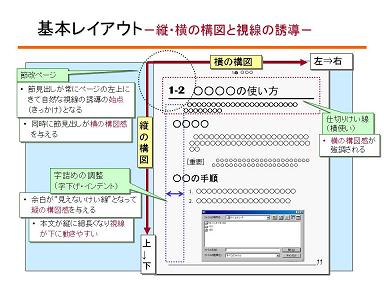

文書中に「左から右」に加え「上から下」に視線を誘導する「構図の要素(文字、けい線、字下げなど)」を取り入れると効果的です。視線の誘導が促進され、文書を構成する各要素への読者の注力が高まる効果が生じます。

横書きの文書では、左上から右に向かって視線が動き始め、突き当たるとその左下に視線が進み、これを繰り返します。ただ、読者の習性のままに見せるのではなく、それを“後押し”する工夫 が有効です。

左上に強調書体を使った大き目の文字があれば、そこに視線が誘導されます。加えて見出し名に沿った太めのけい線が横方向にあればけい線に沿って視線が誘導されます。

見出し番号と見出し名を右寄せにしている例を見かけます。右寄せでは視線が向く本来の位置とは異なります。“変わった印象”を与える効果はありますが、使いようによっては視線が散漫になるおそれがあります。

段落を5文字程度分の字下げにすれば、文書の余白と相まって左側に縦長の「空白」が生じます。この空白によって“見えない太けい線”ができ、これに沿って視線が縦方向に誘導されます。

字下げにすると、文書の縦横比より段落の部分が細長く見えます。細長い対象には、視線は縦方向に向かいます。その結果、相対的に細長く見える段落部分には視線が縦方向に動きやすくなる効果 が生じます。

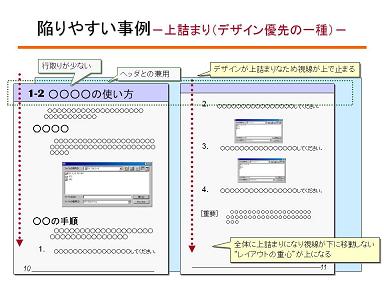

しばしば、上側の余白を詰めた文書レイアウトを見かけます。通例では文書の余白となる位置(ヘッダが配置される位置)に見出しが置かれたレイアウトです。見出しとヘッダの兼用ともとれます。ただし、不要に上詰まりの文書レイアウトにすると、“レイアウトの重心”が上寄りになります。その結果、視線が下方向に進みづらくなる場合があります。

余白を詰めて行数を多くとる意図ともとれます。しかし、改ページによって下に空きができた際に空きが大きくなりやすいデメリットがあります。

また、1ページ当たりの行数を取りすぎるのも、かえって不体裁です。後のセクションでも解説しますが、ページ数を少なくしたいならば別な方法を講じるべきです。執筆者とマニュアル製作者が異なるあるいはどこかのレイアウトを流用すると起りやすい事例の一つと言えます。

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.