![]()

|

段落は、複数の文で構成するが一般的です。この複数の文をいかに関係付けるかによって、それぞれの位置付けとともに要点が明確になります。 |

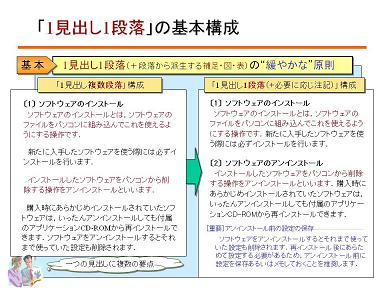

「一つの主題に対し、要点は一つ」が原理です。また、「一つの段落に要点は一つ」も道理です。これらを総合すると、「1見出し(主題)に対し、明確な要点がある1段落でまとめる」のが適切と言えます。

とりわけ、製品解説・マニュアルなどユーザを対象にした文書では、要点の所在が明確な「1見出し1段落」が適当です。

読者からすると、製品解説あるいはマニュアルを論述的に複数段落(あたかも論文)で構成されると、読むにも疲れますし何が要点でそれがどこにあるのかも読み取りづらくなります。

もし、一つの主題に対し複数の要点があるようにとれてしまうならば、「執筆者が明確な要点にたどりつかずに執筆している」あるいは「主題(見出し名)が曖昧」のいずれかと言えます。

先のコーナーでも述べましたが、見出し名を「概要」にすると、そのとらえ方が不明確になり「文書の概要」、「主題に至る経緯」と続き最後に「主題の概要」を曖昧に述べた1段落あるいは複数段落に陥りやすくなります。

「1見出し1段落」構成は、表示領域に制限を伴う電子文書にも有効です。見出しと段落が一度に視野に入りやすくなります。

HTML文書のようにスクロールによって必要な事項を探す際は、見出しが目標となります。長くかつめりはりがない複数段落が続くと、見出しを見失いやすくなります。

PDF文書でも、解像度が低くかつ小さな画面ではページ全体が表示されないため、見出しと段落が1対になった 「1見出し1段落」の構成が適切です。

もし、段落が長くなるようであれば、新たに見出しを付けて2項目に分割するか、以降のセクションで述べるように一部を注記あるいは箇条書きなどで表すのが適当です。

けして、「1段落に何もかも要約すべき」と述べているのではありません。長い段落には、複数の要点とそれぞれの補足が含まれている可能性があります。これらの関係を的確に表すための「1見出し1段落」です。

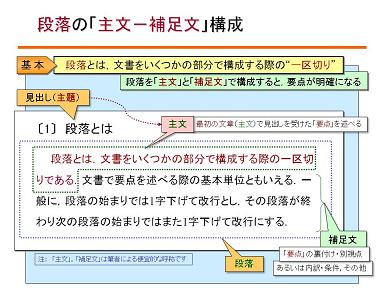

マニュアルを含め実務文書での要点の位置は、段落の最初が基本です。段落の最初は、読者がもっとも関心を寄せて読んでくれる箇所です。見出しに対応した要点を段落の最初に置き、必要な補足をそれに続けるのが適当です。

「要点を最初に置く」のであって、「要点を最初に書く」とは申しません。最初に書きづらければ、 まずは最後に書いても差し支えありません。ただし、その後で必ず最初に置き直し、全体を調整します。

段落の最初で要点を述べる文を「主文」とよびます。主文に続き、要点を補完する文を「補足文」とよびます。 マニュアルを含む実務文書では、この「主文−補足文」構成が有効です。

要点を最初に置くのは、読者に要点を明確に示すだけではなく、執筆者にとって要点をさらに深める意義があります。要点を述べることによって、“その先”が執筆者から引き出されます。

要点が最後になると、要点に至るまでがほとんどの段落に陥りやすくなります。読者にとって「要点に至るまで」 の重要度が低ければ、むしろ要点に続けて「要点の先」を述べるのが適当です。

文書を提出して「よくまとまっているが、もの足りない」と言われてしまうならば、「要点に至るまで」に労力を費やしすぎ「要点の先」が不十分なのかもしれません。

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.