![]()

|

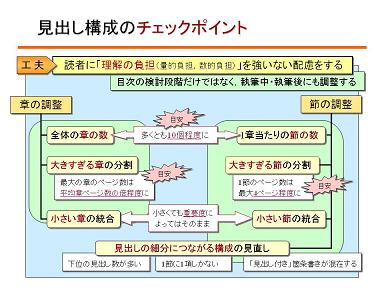

マニュアルは、ユーザ(=読者)にとって「読む際の負担(-づらい)」が少ないことに加え、文書としての「一定の規範」に基づいていなければなりません。見出し構成を検討した後にあらためて無理あるいは偏りがないか確認し、必要ならば執筆の際にも調整します。 |

読者に不要な負担をかけては、マニュアルを読んでもらえません。「数的・量的な負担」を避け、読者の集中が続くページ数あるいは項目数で見出しを構成するのが適当です。見出し構成を検討する最後の段階であらためて見直し、必要があれば「ページ数が多い項目の分割」あるいは「過渡に多い節を含む章の分割」などの調整をします。

「ページ数が多いと読者は読んでくれない」のは、一面ではその通りです。しかし、内容の間引き・圧縮だけでは、必要な情報がもれるおそれがあります。

むしろ「“1項目のページ数”が多いと読んでくれない」のが主原因であって、「総ページ数が多いと読んでくれない」だけが原因ではありません。ページ数を単純に総量で評価すると誤った判断につながるおそれがあります。

既存のマニュアルの見出し構成を参考にする場合も、これから作成するマニュアルに応じた調整が必要です。とりわけ、上位の見出し(例:章見出し)をそのまま適用すると、ページ数が極端に偏る場合があります。

ある章の節が多すぎるのは、無理に少ない章数で構成した結果かもしれません。また、ページ数が多い項見出しができるならば、節構成に無理がある可能性があります。

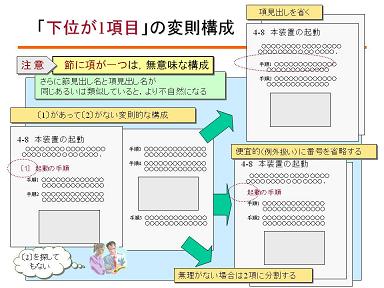

読者は、マニュアルが「さまざな文書で共通なルール(誰もが標準と認める規範)」に基づいて構成されていると想定して読みます。それに反して、矛盾を含んだ変則的な見出し構成があると読者の誤解につながるおそれがあります。

たとえば、「上位の見出しに対して下位が1項目」は一般に変則的な構成です。〔1〕の項目があって〔2〕がないのは事情を知らない読者には不自然にとれます。一部の文書では、必ず1項目でも見出し番号を付ける慣例がありますが、文書全般では変則的とされます。

また、一つの文書で見出し構成の基準が“曖昧”では読者に混乱を生じます。同じ見出しが一度目と二度目で使われ方が違うと、不自然なばかりか誤解につながるおそれもあります。

見出し構成を検討する際のチェックポイントをまとめておくと役に立ちます。

以下にあげる例は、「3+1段階型」で構成された200ページ程度のマニュアル(一般ユーザ対象)を想定しています。

チェック項目 |

見直し方 |

章の数が多すぎないか | 6〜8章程度を目安に調整する。 |

各章のページ配分が偏よっていないか |

ページ数の多すぎる章、少なすぎる章を作らない

。 平均している必要はないが突出して多い章は分割を検討する。 |

章見出し名はわかりやすいか |

テーマとの関連性を考慮する

。 見出し単独でも内容をイメージできる見出し名にする。 |

各章の内容の

程度は一定か |

特定の章だけ

簡略にしたり、詳細にしない

。

第1章だけを平易な導入にしない

。 |

チェック項目 |

見直し方 |

解説の基本単位が明確になっているか |

節

を解説に基本単位にして、各節を1〜2ページ程度でまとめる

。 一度に読みきれる範囲(最大でも4ページ程度)で節を構成する。 |

ページ数が長くなりそうな節はないか |

|

見出し名に読者が知ってる用語を使っているか |

読者の知らない用語だけで見出し名を付けない

。 また、「手順」、「事例」、「使い方」ではなく、「***の手順」「***の使い方」などとする。 |

実用的な見出し名になっているか |

|

見出しのランクは統一されているか | 読者が必要とする情報を節見出しランクで統一する。 |

「読める目次」になっているか | 節見出し名から章

の概要をが把握できるように見出し名を関連付ける

。 |

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.