![]()

|

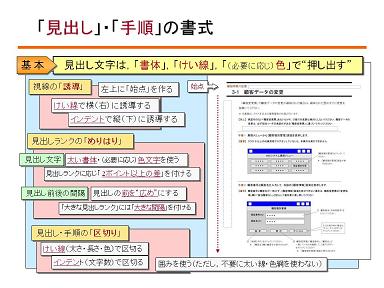

読者は見出しを目当てにして「知りたい事項」を探します。見出しは、読者の目にとまるとともに見出しランクの関係を適切に表していなければなりません。 |

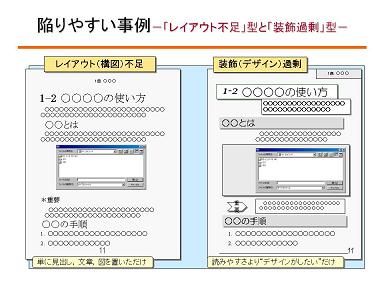

「段落と同じ書体」を用いるとともに「見出しランク間で文字の大きさの差異が小さい」見出しの書式では、見出しを見つけづらいとともに下位の見出しの見落としにつながります。

加えて、「見出しに当てる行数が少ない」とともに「仕切りけい線による視線の誘導もない」と、見出しに視線が誘導されづらくなります。

一方で、必要以上に「囲み」と「網かけ」を使った装飾的な見出しにすると、かえって視線が散漫になり見出しが“読まれなく”なります。

また、装飾によって上位の見出しより下位の見出しが目立ち、見出しランクの関係に“見た目の矛盾”が生じる場合があります。

見出しランク(見出しの上位・下位)は、「見出し文字の大きさ」、「見出しに当てる行数(行取り)」、「見出しの字下げ(インデント)」で表すのが基本です。文書によっては、これらに「見出し文字の色」、「けい線の使い方(有無・種類・太さ・長さ・色)」でめりはりを加える場合があります。

見出し書体には、ゴシック体が適当です。本文書体の明朝体に対し、ゴシック体は見出しを“引き立て”ます。

英文の文書では、書体の基本形(例:Times New Roman)を統一し、その普通体と太字体を本文と見出しで使い分けるのが一般的です。対して、和文の文書では、明朝体とゴシック体を使い分けるのが通例です。

見出しに「丸ゴシック体」など特徴的な書体を使っている例を見かける場合があります。商業デザインならばともかくマニュアルによってはかえって“浮いた”印象につながる場合があります。

上位の見出しランク(例:項見出しに対する節見出し)では「文字」、「行取り」を大きくします。対して、下位の見出し(例:節見出しに対する項見出し)は「行取り」を小さくします。もっとも下位の見出しの「文字(大きさ)」、「字下げ」は本文とそろえる程度が適当です。

行取りは、後の空きに対して前の空きを広くとるのがポイントです。前との空きを広くすると「区切り」となり、後の空きを狭くすると段落との「一体性」が生じます。

上位の見出しに太い仕切りけい線を使うと、強調になるとともにページに構図感が生じます。

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.