![]()

|

図解もさまざまに分類できます。「データ(写真、図、表)に補足(読む部分)を入れて要点と関係付ける」のもプレゼンでよく用いられる図解の手法の一つです。加えて、「図要素を関連付けて概念、論理あるいは原理を視覚化する」のもプレゼンに有効です。文あるいは箇条書きでは想像しづらいイメージも、図解化により一見して理解できる図式で示せます。本項では、後者の代表的な手法を解説します。 |

さまざまな図解の中で、プレゼンの重要なポイントに用いると有効なのが、「収束」型の図解です。複数の要素が矢印によって一つ収束する構図は、「要するに一言で表せば・・・です」を視覚的に表現していると言えます。もちろん、複数の要素が並列的な関係であり収束の論理に矛盾がないことが前提です。

収束先(すなわち「要点」)が聴き手の課題であったり解決策であれば、それを論証したことになり、聴き手の理解・共感につながります。「収束」型の図解は要素の数・配置あるいは矢印の構成(例:複数段階の矢印)によってさまざまなパターンとなりますが、いずれも「要素が要点に収束する」の派生形と言えます。

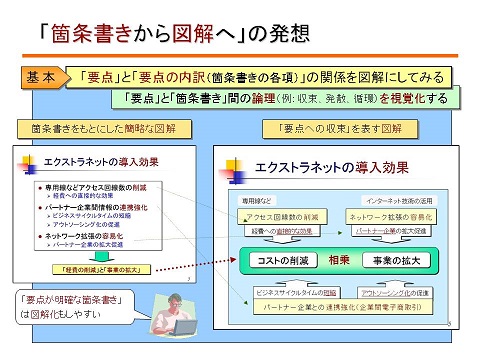

前項で述べた「箇条書き+要点」の構成を思い出してください。前項で「箇条書きを示しただけの(項目を列挙しただけ)プレゼンスライド」は要点がなく訴求力に乏しいと指摘しました。箇条書き(複数の要素)が矢印によって要点に収束する構図は、簡略な図解と言えます。

「箇条書き+要点」の構成を図案化すれば、より視覚的な図解となります。たとえば、「要点をより視覚的に強調して中央に置き、周囲に箇条書きの要素を配置した構図」も考えられます。アニメーション操作によって「要素→要点」とすれば「解導出」型のプレゼントークとなり、「要点→要素」とれば「要点検証」型のプレゼントークとなります。

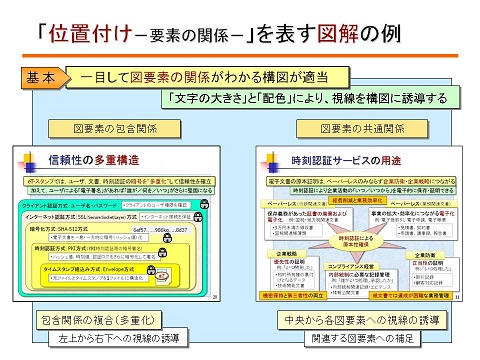

先の「収束」型の図解に対し、複数の要素の相互関係を視覚化したのが「相関」型の図解です。たとえば、機能ごとにプレゼンスライドを示す際に、それらの冒頭あるいは最後に「相関」型の図解を示すと、機能の関係(位置付け)を示せます。相関のパターン(独立、ペア、重複、分割、包含)を使い分ければ、さまざまな“関係の度合い”を表せます。大きな関係の下位に小さな関係を組み込めば階層構成を表せます。さらに、並列な関係と上位・下位の関係を組み合わせるのも有効です。あるいは、先の「収束」型の図解との組合せも効果的です。

重要なのは、聴き手が一見して読み取れる単純なパターンを「構図の主軸」にすることです。逆に、さまざまなパターンが並列に示されると、視点が定まらず複雑に見えてしまいます。

「相関」型の図解を用いる際に不要に簡略化すると、かえってプレゼントークを構成しづらくなる場合があります。聴き手はプレゼンスライドが示されたとたんにパターンを見てとり、その先の解説を期待します。図解の要素をプレゼンスライドのとおりに解説する「読み上げ」型に陥るのは避けるべきですが、パターンによって整理された要素の関係をプレゼンスライド中のキーワードとプレゼントークで解説し、聴き手が期待する「要は何?」に答える必要があります。

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.