![]()

プレゼンテーション(以下、プレゼン)は「プレゼンスライド」、「プレゼントーク」、「ディスカッション」、場合によっては「デモンストレーション」で構成されますが、その中心はプレゼンスライド(視覚)による訴求と言えます。伝えるべき要点は、まずプレゼンスライドに明確に示す必要があります。

プレゼンの主旨はさまざまですが、つきつめると「聴き手の理解(さらには提案への同意)を得る」のがプレゼンを行う者(以下、プレゼンタ)の目的と言えます。

視点を変えれば、「プレゼンから課題の解決策を得る」のが聴き手の目的と言えます。

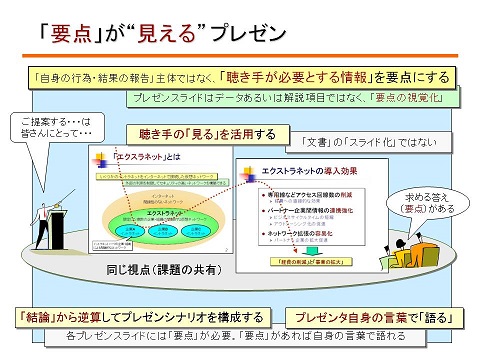

限られた時間で聴き手の「Yes(少なくとも、納得)」を得るには、「聴き手と視点(課題)を共有」するとともに、「聴き手が求める課題の解決策=プレゼンタの提案」を視覚的に論証しなければなりません。

プレゼンは、実施する側と聴き手の双方に「何らかの目的」があるからこそ開催されると言えます。それぞれの立場による違いはあっても、プレゼンをとおして目的が達成されなければ双方が時間を失うことになります。

[当社出張開催形式セミナー「テクニカルプレゼンテーションの手法」から抜粋]

聴き手は、プレゼン会場でそのプレゼンを“初めて見る”ことになります。「漫然とした情報(例:まず社外情勢ありき)」あるいは「プレゼンタ側の視点が主体となった情報(例:まず製品ありき)」でプレゼンスライドを構成しても聴き手の理解には結び付きません。

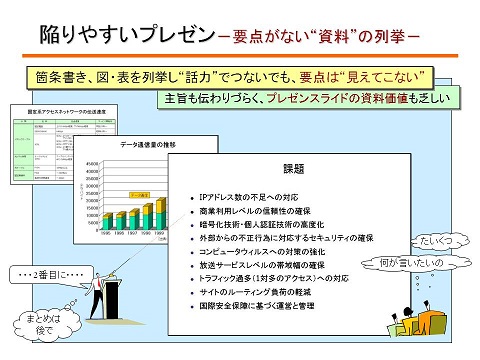

これといった要点も示されず図・表や箇条書きが連続するプレゼンを見かけます。 プレゼントークでつないだとしても聴き手に要点が明確に伝わるでしょうか。

あるいは、キーワードを主体にしたプレゼンスライドを多用し、プレゼントークに重きを置いたプレゼンにも出会います。しかし、「なぜそのキーワードが導かれるのか」、「キーワードによって具体的に何が得られるのか」がプレゼントークの中にも曖昧で、最後に複雑なシステム構成図を示すだけのプレゼンに陥っている場合が多々あります。

聴き手はプレゼン(とりわけ、プレゼンスライド)に自身の課題の解決策を求めています。 だからこそ、プレゼンの時間を与えてくれるのです。「要点が見えない」あるいは「探す解決策が見えてこない」プレゼンでは聴き手の関心は離れてしまいます。その結果、ディスカッションも深まらず成果に結びつかないプレゼンに陥る可能性があります。「聴き手のためのプレゼン=プレゼンタの目的が達成されるプレゼン」が技術を解説し提案するプレゼンの基本と言えます。

[当社出張開催形式セミナー「テクニカルプレゼンテーションの手法」から抜粋]

|

わかりやすいマニュアル作成のための実践テクニカルライティングセミナー

わかりやすいプレゼンスライドの作成手法

Copyright:Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2006

山之内孝明/(有)山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute,Ltd.