![]()

|

マニュアルでは、二重解釈につながる文は読者の誤った行動の原因になりかねません。また、適切な文構造を欠いた文は、「わかりづらい」の原因になります。どのような文体が誤解・違和感の原因になるのかを事前に把握しておければ、執筆時に避けられるとともに執筆の効率化につながります。 |

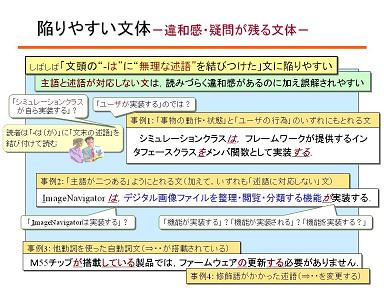

「執筆習慣」が誤解・違和感の原因になる場合があります。とりわけ、文頭を「事物は」として書き始める習慣がその代表と言えます。

もちろん、「事物」が主語に位置付けられ、かつ明解な「述語」に対応していれば、なんら誤解も違和感もありません。

ところが、執筆者が書き進めるうちに文頭の「事物は」が主語ではなくなってしまい、別に主語が表れて述語に結び付く場合があります。その結果、文頭の「事物は」が“浮いたまま”となり、読者に違和感が残る場合があります。加えて、文中で“本来の”主語が省略されていると、場合によっては「“述語と対応してはならない”事物は」と述語が結びついて読者の誤解につながる場合があります。

文頭の「事物は」を「事物では/には」など文の主題扱いにするのも解決策の一つです。明確に“主語ではない”位置付けにすれば、“本来の”主語がおのずと明確になります。

上記をはじめ、誤解・違和感につながる文体をいくつかに分類し、それぞれの原因と対策を述べるのが当コーナーの主旨です。

マニュアルを作成する際の基本をお伝えして、テクニカルライティングへの関心をおもちいただくのが当コーナーの主旨です。

当コーナーの内容を各種の文書作成の参考にしていただくことは作者の意とするところであり、これが皆様のお役に立てば誠に幸いです。ただし、内容の一部あるいは全部の転載(他のWebサイトや他の出版物、等に収録・再配布する) および当著作物の二次使用を禁じます。

上記の主旨より、当コーナーはご覧いただいた方々に議論を呈することを目的としておりません。当社のテクニカルライティングセミナー、文書改善研修およびコンサルティングに関するお問合せ以外には、お答えいたしかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.