![]()

|

主語あるいは主題を明確に位置付けても、適切な述語を選ばなければ意味がありません。日常、私たちは意識せず動詞を選んで述語を表していますが、はたして文意に応じた動詞であるのか、主語とあわせて述語も吟味する必要があります。 |

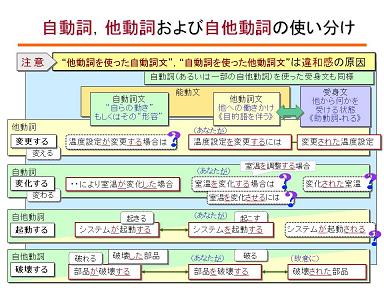

適切を欠いた自動詞と他動詞の使い分けと思われる文をしばしば見かけます。「自動詞を使った他動詞文」あるいは「他動詞を使った自動詞文」は原則論からも不自然ですし、違和感の原因になります。

ここでの他動詞とは、「他(目的語に相当)へ働きかける意がある動詞(例:変える)」を指します。他動詞に対し自動詞とは、「自発的あるいは自発的ととれる動きの意がある動詞(例:変わる)」を指します。いずれも、実際の行為あるいは動作とともに形容的に用いられる場合を含みます(例:・・の発明が時代を変えた/・・・の発明で時代が変わった)。

国語辞典で調べると、動詞および一部の名詞には【他(他動詞の意)】、【自(自動詞の意)】および後に述べる【自・他(自他動詞の意)】の表記があります。これらは文法上の区分ではなく国語辞典の編纂者による意味的な判定といえます。

自動詞と他動詞の違いを詳しく言及するつもりはありませんが、「他に“働きかけ”ている事象(他動詞文)に自発的に動いている意を表す動詞(自動詞)を用いる」のは理にあいません。「他から“働きかけ”を受けている事象(受身文)に自動詞を用いる」のも同様といえます。

[注] 当コーナーでは、「動詞に助動詞などを付けて、他から“働きかけ”を受ける意を表す文」を「受身文」と表記し、英語の「受動態」と区別して表記します。ここでの“働きかけ”とは、人による行為および事物による動作・作用を指します。

前項で自動詞と他動詞の使い分けを述べましたが、動詞には「自動詞文」にも「(目的語を伴って)他動詞文」にも用いられる動詞があります(通称:自他動詞)。とりわけ、技術文書では「漢語+する(例:起動する)」で表す“漢語動詞”を多用します。ところが、漢語に付く「する」が自他動詞のため、もとは自動詞の用法が一般的だった語に他動詞の用法が加わる例もあります。

たとえば、「起動する」は自動詞として用いられるのが一般的でしたが、技術文書では「(ユーザが何もしなくてもある条件で自動的に)システムが起動する」と「(ユーザがある操作を実行して)システムを起動する」と自動詞と他動詞に使い分けられています。

後から加わり定着した用法の是非を問うのは切りがないため避けますが、理にかない定着した用法ならば受け入れて差し支えないと思います。

ただし、自他動詞を受身文に用いる際は「直接的な働きかけを受けたのか」あるいは「きっかけは受けたが、動作は自発的なのか」を考慮する必要があります。

先の「起動する」は自動詞とともに他動詞としても用いられる自他動詞ですが、「(操作をすると、)システムが起動される」と受身文で表すとやや不自然な印象を受けます。むしろ、自動詞文「(操作をすると、)システムが起動する」で表すほうが自然です。

対して「表示する」は他動詞として用いられています。「(操作をすると、)初期画面が表示される」とすると自然ですが、「・・・、初期画面が表示します」では本来は動作の主体にならない語が主語になり不自然な印象を受けますし、用例も少ないと思います(強いて自動詞文で表すならば「初期画面が出現します/現れます」となってしまいます)。

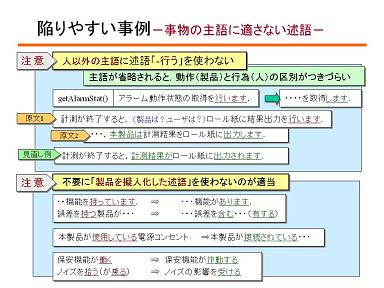

前述の「事物が行為する」と読めてしまう文にも注意が必要ですが 、加えて事物を主語にして事物の動作を表す際に「(人の)行為」に用いるのが基本の述語を「(事物の)動作」を表すのに安易に用いるのは避けるべきと言えます。

代表的なのが「事物が・・を行う」と表してしまう例です。本来「人が・・・を行う」と用いるのが基本であり、事物を主語にした文の述語に用いられていると違和感を覚える読者がいるはずです。

「行い」とは「人のふるまい、所作」であり、文語にさかのぼれば「神仏修行」の「行(ぎょう)」にたどり着きます。確かに、「口語文が基本の現代ではさほど気にする必要はないのでは」あるいは「一面的な考え方」という主張もあるかもしれませんが、 違和感のみならず前述の「行為と動作の二重解釈」にもつながるため避けるのが適当です。

では、「ロボットが家事を行う」はどうでしょうか。今後、ロボットにかかわる技術がいかに進歩し、社会がどのように受け入れるかによると述べるにとどめます。

総じて、技術文書では安易に技術あるいは製品を“擬人化”した慣用表現は避けるべきです(使うとしても、口頭あるいは内部のメモの範囲にとどめるべきです)。

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.