![]()

|

箇条書きは、文と文(あるいは語と語)の並列関係、順序関係などを視覚的に表す手法です。執筆者にとっても読者にとっても有効な手法であり、マニュアルで多用されます。ただし、用いる際には書式の統一と読みやすさへの配慮が必要です。 |

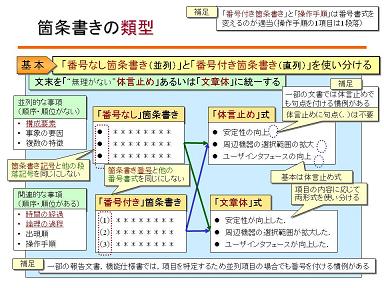

箇条書きは、並列関係を表す「番号なし(箇条書き記号付き)」と順序関係を表す「番号付き」に区分できます。また、文末表現によって「体言止め(一般に名詞、数詞)」と「文章体」に区分できます。この番号の有無と文末表現によって4種類の箇条書きを使い分けるのが適当です。

「番号なし」とはいえ、なんらかの記述順はあります。とくに言及する必要がない“弱い順序性”と理解してください。対して、「番号付き」は時間あるいは因果関係など明確な順序がある場合と理解してください。

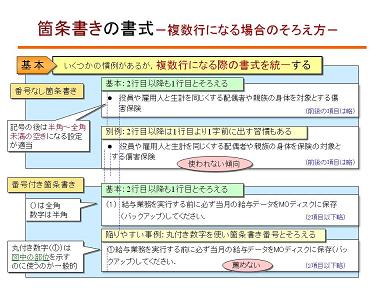

修飾語が短く文構造に無理がない場合は「体言止め」、修飾語が長くなる場合は「文章体」と使い分けるのが適当です。ただし、一つの箇条書きの中での文末表現は統一するのが原則です。

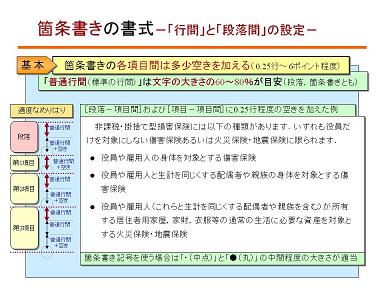

箇条書きの項目間を若干(2ポイントないし3ポイント程度)空けると、各項目が見やすくなります。とりわけ、「複数行にわたる項目がある文章体の箇条書き」では、項目間の空きが多少でもないと項目の区切りが曖昧になってしまいます(1行以内の項目も2行にわたる項目も同じに見えてしまう)。

2ポイントは約0.7mmですが、項目間の空きが多少でもあるのとないのでは見え方が異なります。複数行にわたる項目が多い文書では3ポイントの空きを選択するのが適当です。

箇条書きの1項目が複数行にわたる場合は、1行目の文字に合わせるのが一般的です。

箇条書きの行頭の扱い方にはさまざまな書式があり、不統一になりがちです。ワープロの「スタイル」に設定しておくと便利です。

「番号付き箇条書き」を用いる際の番号書式には、「両かっこ」形式を薦めます。この際のかっこは全角とし、数字は半角にするのが適当です。

「片かっこ」は、形式は文献番号を表す際に用いる慣例があります。「丸付き数字」は、図中の部位を表す際に用いるのが一般的です。

「番号なし箇条書き」を用いる際の箇条書き記号には、全角の丸(●)と中点(・)の中間程度の大きさの記号を薦めます。

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.