![]()

|

マニュアルで用いられる図には、さまざまな形態(構造図、概念図など)があります。基本の書式を統一するとともに、それぞれの図からも要点(あるいは要点への補足)が読みとれる工夫が適当です。わかりやすい図の工夫は、「図解」に通じます。 |

先にも述べましたが、図解とは「図によって読者に有用な情報を伝える工夫」の総称です。「実体図(構造図など)に読むあるいは視線を誘導する要素を追加する工夫」と「論理・概念を視覚化して表す工夫」に大別できます。

「図解」には、さまざまな定義があります。また、その用語(例:チャート)にもさまざまな解釈がありますが、当コーナーでは、「図によって読者に有用な情報を伝える工夫」の総称とします。

わかりやすい図の第一のポイントは、第2部の「段落構成の考え方と箇条書き、図・表、注記の使い方」で述べたように段落と図が対応していることです。また、第二のポイントは読者との「共通の規範」に基づいた書式で構成されていることです。

たとえば、数値グラフと特性図の書式(縦軸、横軸の使い方、見出しの表記法など)を適切に使い分ける必要があります。

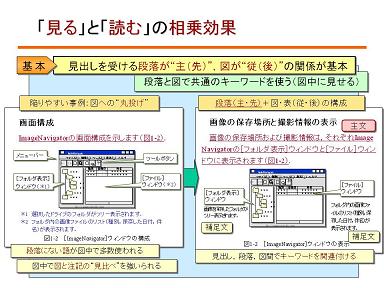

さらに、第三のポイントとして、「図の要点」となる箇所に視線を誘導するとともに、「読む」情報を補足することです。

図をただ見せるだけでは、理解につながりません。「どこを見てほしいのか」、「その箇所で何を伝えたいのか」を補足することが適当です。

図解の最初の発想は、「読む」と「見る」を関係付けることです。前述のように、図は「見る」だけでは十分な理解とはなりえません。「読む」理解があってこそ読者に伝わります。「見る」と「読む」の距離を縮めることも「図解」の一つであり基本です。

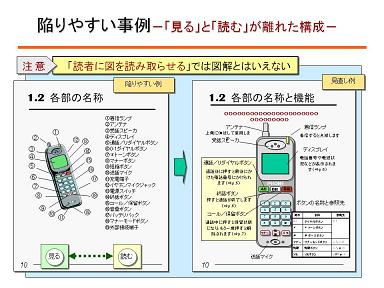

しばしば、図に引き出し線と丸付き数字を付し、傍らの名称の一覧と参照付けた構成図を見かけます。製図の一手法ではありますが、「見る」と「読む」の間に距離がありユーザに製品を理解してもらうという点では便利とは言い難い図です。「翻訳する際に楽」との意見もありますが、執筆者側の「楽」が読者の「苦」になるのはいささか解せません。

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.