![]()

|

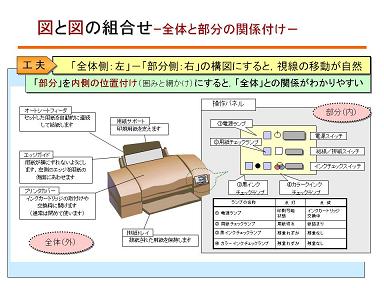

図と図の組合せによってさまざまな関係(位置付け、変化・効果)を表せます。また、図と表の組合せによって「見る理解」に「読む理解」を追加できます。 |

複数の図と図の組合せによって関係(位置付け、変化・効果など)を表す際は、“同種”の事物を組み合わせるのが基本です。

位置付けを表す際は、囲みあるいは吹出しによって「主従関係」を表します。また、変化・効果を表す際は矢印(太く先がブロックになった矢印)を用いるのが基本です。

図と表の組合せは「見る理解」と「読む理解」の相乗につながります。ただし、「図に表を添える」場合、図と表で対応付ける項目を10項目以下にとどめておくのが適当です。

図と表で対応付ける項目が増えると、見比べが多くなり見づらくなります。「表の項目に図を組み込む」場合は、図と表の対応が1対1になります。

異種の図の組合せも有効です。たとえば、構造図とフロー図を組み合わせれば「動作」と「構造」を一体化して表せます。

複数の図あるいは表を組み合わせると、それぞれが補完してより有効な理解につながります。先に述べた構図に沿って要素を配置するとともに、組み合わせる要素の数を数個にとどめるのが適当です。

図と表の項目を対応付ける場合は、項目数をを10項目以下にとどめておくのに加え、「名称」と「番号」を組み合わせて対応付けると効果的です。

「名称」と「番号」を組み合わせると、対応を見つける際に“二つのより所”があります。番号だけでは、目が迷いやすいため薦めません。

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2019

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.