![]()

原稿執筆が終わっただけでは文書が完成したとはいえません。原稿執筆が終わった後の工程も大切です。マニュアルのように第三者(ユーザやクライアント)に読んでもうらうための文書作りでは出版物としての完成度も重要です。

原稿執筆が終わった後の工程とは、たとえば「複数の担当者が執筆した原稿の内容調整」であり「製作担当者への原稿の引渡し」であったりします。また、校正も執筆者の仕事の一つです。

さらに、ユーザにとって本当に見やすくわかりやすい出版物に仕上がるのか、製作担当者とよく打合せをして完成までの責任をもたねばなりません。

たまに「編集や製作のことはそれぞれの担当あるいは製作会社にまかせておけばよい」と言って工程の管理すらしない人もいますが、それには同意できません。

たとえば、最終段階で機器やシステムになんらかの仕様変更があってマニュアルの一部を修正しなければならない事態も多々あります。そのような場合に製作側に確実に修正を伝える方法を知らないと大きな誤りにつながりかねません。

正確なマニュアルを作るには、正しい校正の方法を知っておかなければなりません。出版物(印刷物、ディジタル文書を問わず)の製作プロセスは執筆者と製作担当者との共同作業が一般的です。

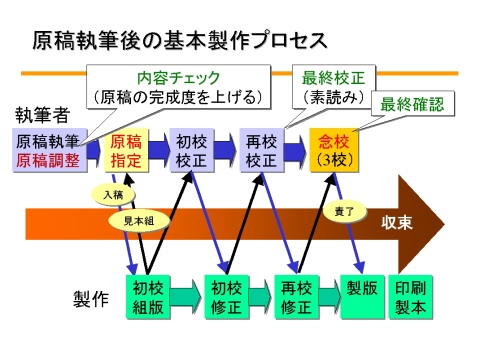

短期間でマニュアルを作らなければならないのならば、なおさら製作担当者に執筆者の意図が正しく伝わるような指示を出すことができなければなりません。「製作工程の管理」の観点からも、まず原稿執筆後の「基本製作プロセス」を理解してほしいと思います。ここで大切なことは原稿の完成から校正が進むにつれて出版物としての完成が確実に進む(収束する)ことです。

逆に、製作担当者との思い違いがあったり校正の最終段階で追加修正をすると工程が元に戻ってしまうことになります。

製作プロセス | 内容 |

原稿調整 | 原稿の執筆が終わった後に、執筆者の視点と読者の視点で原稿を読み直してチェックする

|

原稿指定 | 「執筆内容をどのようにページに表現するか」を原稿上に簡便に記入して製作担当者に指示する |

初校校正 | 原稿内容および原稿指定が校正刷に正しく反映されているかを確認する

|

|

再校校正 素読み | 赤字が入った初校とこれを修正した再校とを照らし合わせて、初校が正しく修正されているかを確認する

あわせて「素読み」をする

|

念校(3校) | 再校を修正した3校を確認する |

責 了 | 製作担当者に校正が完了したことを伝える(責任校了の略で「校了」ともよぶ) |

![]()

テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright:Takaaki-YAMANOUCHI/2002-2010

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute,Ltd.

![]() takaaki@yamanouchi-yri.com

takaaki@yamanouchi-yri.com