![]()

原稿を製作担当者(たとえばDTPオペレータ)に渡すと、これをあらかじめ決めておいたスタイルに基づいてページレイアウトしてくれます。このページレイアウトしたものを校正刷といいます。

校正刷を略して「校正」ともよぶことがあります。次に述べる校正作業を指す「校正」と語が同じですが、製作現場で大きく混同されることはありません。また、校正刷は本来「校正刷り」ですが慣用語ですので以降も「校正刷」と表記します。

よく使う「校正」という用語にはさまざまな定義がありますが、この校正刷と原稿を照らし合わせて修正すべき点を校正刷に赤字で記入する作業(赤字入れ)と、さらにこれを修正したものと赤字を入れた校正を照らし合わせて確認する作業(赤字合わせ)の両方を併せて校正とよびたいと思います。

これらの作業は「手書き原稿」が主流の時期に、印刷会社の活版組版担当者や写植オペレータが組版した「校正刷」を、編集者(あるいは執筆者)が誤字誤植や組版体裁を修正する際に確立した手法といえます。

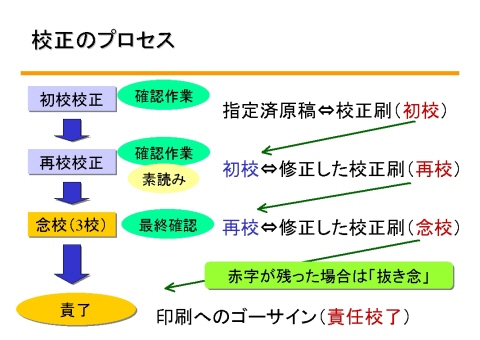

それぞれの編集・製作の現場では独自の校正プロセスがあるため一概にはいえませんが、校正は次に示す4段階[初校校正-再校校正-念校(3校校正)-責了]が基本といえます。

「校正」は、編集用語から一般用語になった用語といえます。ビジネスの現場でも「このワープロを校正しておいて」などと使います。しかし、基本に沿った「校正」作業は意外と知られていません。

たとえば、ワープロ文書の校正といっても「原稿自体の誤りの修正」あるいは「文章の体裁(送り仮名やいわゆる、てにおはも含め」など文章の不十分な点を見直すことから、ビジネス文書としての書式のチェックまで多様な意味を含んでいて、本来の「校正」が意味する作業は逆におざなりになっている場合があります。

では、プロの編集者(あるいは校正者)はどのような校正をしているのでしょうか。プロの編集者には、「原稿や初校など編集の初期段階で誤字誤植やその他の問題点を徹底して直す習慣」があります。すなわち、工程が進むにつれて誤りが少なくなる「収束型」です。これに対して、一般の人は最終校正まで新たな修正を入れようする「発散型」です。

技術者の方なら気が付いておられるかもしれませんが、プロの編集者のやり方はいわゆる「TQC:Total Quality Control (全社的品質管理)」です。つまり、工程の初期段階から品質を管理し次の工程で発生しうる問題をできるだけ減らす考え方です。他方で、一般によく見られる編集では最後の工程まで問題をかかえているといえます。

プロの編集者が、けして特別な校正能力をもっているとは思いません。プロの編集者は基本に忠実であり、誤りを発生させない編集プロセスを経験的に知っていてこれを実務に反映させていると思います。

![]()

テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright:Takaaki-YAMANOUCHI/2002-2010

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute,Ltd.

![]() takaaki@yamanouchi-yri.com

takaaki@yamanouchi-yri.com