![]()

|

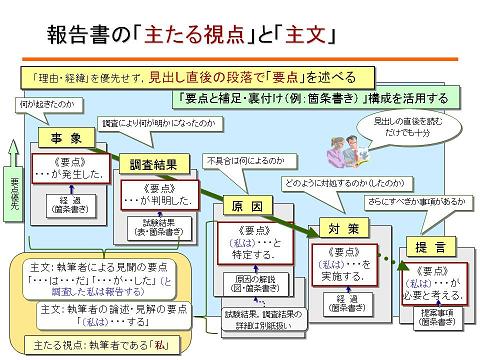

当セクションでは、定型の章見出しで構成された1〜数ページの報告書をまとめる際を想定し、「主文−補足文」構成と「主たる視点」の考え方を基盤にして報告書のポイントを解説します。

|

定型の報告書を構成する各見出しの主旨はきわめて明確です。1〜数ページ規模の報告書では、「原因」さらには「対策」などあらかじめ見出し名が定められているのが通例です。見出しの直後に「原因は、・・・である」、「・・・の対策を実施した」と報告書に適した主文を述べ、続けて必要な事項を補足すれば、段落がまとまります。

技術にかかわる報告書も、研究報告、試験報告さらには調査報告など目的に応じてさまざまです。しかし、いずれの報告書も(誰かから命じられたにせよ)報告者である執筆者が冒頭で目的を設定し、明らかになった事実を述べ、目的に対応した結論を述べる点では共通です。

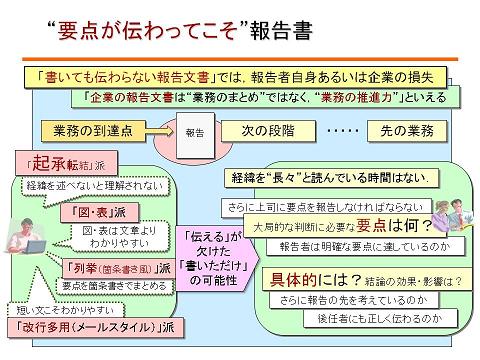

定型の報告書であるにもかかわらず、「思うように報告がまとまらない」、「書いても読者から“何が言いたいのかはっきりしない”と言われてしまう」という声を聞きます。執筆者が「報告書の作成」という行為を「自身の見聞あるいは行動の整理」に置き換える傾向・習慣が原因の一つと言えます。結果として、報告を受ける側が必要としている要点が主従関係の「従」に陥り、かつ埋もれている可能性があります。

「業務が一区切りしたから報告書にまとめなければならない」となると、多くの報告者は事象(あるいは報告者自身の見聞・行動)を理由や経緯とともに時系列で述べる傾向があります。加えて、「・・・と思われる」など控えめな表現を多用しがちです。その結果、結論に至るまでが長くかつ明確な表現で結論が示されないため、読者は「何が言いたいのかはっきりしない」、「要点を言ってくれ」と感想をもらします。

技術文書は、すべからく読者のためにあります。読者のために“丁寧な説明”をしているつもりでも、結果的に“報告者による報告者のための”報告書になっていては執筆者にとっても読者にとっても不利益です。

見聞と行動の整理から作業を始めても差支えありません。ただし、先の「主文−補足文」構成に関するセクションで述べたように「最後の段階で報告書に適した主文を見出しの直後に置く」が解決策です。すなわち、「主題⇒検討⇒結論」の順で作業を進めても、文書では「主題⇒結論⇒裏付け」の構成にするのが適当です。技術文書を含む実務文書での主従関係は、執筆者にとっても読者にとっても「先に述べられている事項が主」であり「後に述べられている事項が従」です。ところが、「検討(しかも行数が多い)が先」で「結論(行数の少ない)が後」では、読者に要点が明確に伝わりません。

「いくつもの原因が複合していて、一概にどれと断定できない」ならば、「・・・にかかわる複数の要因が複合して発生した」が主文です。それぞれの要因とその関係を箇条書きあるいは図で補足すれば、読者は主文を前提にして補足文を読みます。あるいは「主たる原因は、・・・である。ただし、・・・がその要因となった可能性があり、・・・を要する」と主文と補足文の主従関係で表せば明確です。

報告書の「主たる視点」は、「(報告者=執筆者である)私」です。報告書によっては、「私たち報告グループ」あるいは「当社」であったりします。とくに強調する以外は文中に表しません。「主たる視点」の「私」は、活用形によって「私は(主語)」、「私の/私により(修飾語)」などさまざまに位置付けられます。

先に述べたように、「主たる視点」とは「文書中で中心になって行為する人(もしくは動作する事物)」です。文書における位置付けであって、けして「私見を中心にして報告する」ではありません。また、執筆者が偏った視点で事実を取捨するのでもありません。「主たる視点」は文書上の位置付けであり、ここで述べている「私」は当然ながら「(私見をまじえていない)私」です。

読者に「何が言いたいのかはっきりしない」と言われて、さらに事実経過や図・表を補足しても同じ指摘を受ける場合があるかもしれません。読者は「さらに詳しく説明してほしい」と言っているのではなく、「私見をまじえずに客観的な調査をしたはずの“あなた”の結論は何ですか」と問うているのかもしれません。

業務上の報告書の主文には、「-である」もしくは「-した/する」など明確な文体を用いるのが適当です。もちろん、対外的(取引先など)に向けた報告書ならば「-です」もしくは「-しました/します」になります。不要に受け身文で「(私には)-と考えられる/思われる」とすると、客観的と受け取る読者もいますが、むしろ「個人的見解(私には)であって、問題にかかわる人々すべての結論には達していないのでは」、「他の可能性がどの程度あるのか」と曖昧な表現にとられる場合があります。

「何が言いたいのかはっきりしない」の別の原因に「思われる/考えられる」を多用しすぎて傍観的(他人事のよう)な表現になり、判断を読者にゆだねているととられている可能性があります。

いかなる報告も「客観的な調査に基づき、私見に偏らず述べる」のは当然です。ただし、「思われる/考えられる」とすれば、客観的になるわけではありません。むしろ、多用すると傍観的(他人事の視点)になりかねません。

公の場で事の真偽を問われる人は、まず隠さずに真実を述べることを宣誓します。そのうえで、「私は-しました/していません」と明確に陳述します。「-したと思われます」などと発言すると客観的どころか、さらに問いただされます。報告書による論述も同様です。執筆者がその場にいない状況で「思われる/考えられる」などの表現が多用されると、かえって誤解を伴うおそれがあります。もし、推論をもとにした結論ならば「・・・と推論する。ただし、・・・」など明確な主文と補足文で構成するのが適当です。

英文の報告書では報告文に受動態を用いる例があります。命令文などを除き、英文では主語を省略しません。ところが、「I」あるいは「We」を主語にした能動文を使い始めると、「I」あるいは「We」が頻出します。これを避ける意図もあって英文の報告書では受動態、形式主語文あるいは無生物主語文(Iの代わりにThis paper/This Figureなどを主語にした他動詞文)を用います。しばしば、英文と和文を混同し「報告は客観的→受け身文で表す」とつなげてしまう傾向があります。日本語では「主たる視点(人称)」を省略する習慣があります。一概には言えませんが、英文と和文の原則をないまぜにして「-れる/られる」とするのが客観的な報告書ととらえるのは理にかないません。

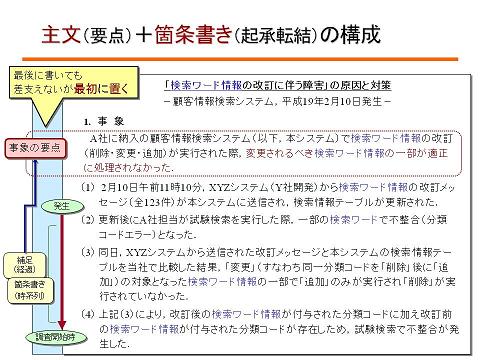

報告書で要点を導くには、箇条書きが有効です。ただし、先のセクションでも述べましたが、箇条書きの位置付けは「補足文」です。箇条書きの前には、必ず箇条書きの各項の要点に相当する主文が必要です。

しばしば、見出しに続けて番号(あるいは記号)を付した項目を連ねている例を見かけます。ところが、見出しの後に主文がないため、「各項の関係が何であるか」あるいは「何に集約されるのか」をすべての項目を読んで考えなければなりません。もちろん、「リスト」あるいは「一覧」を示すという主旨ならば主文を省略した箇条書きの使い方もありますが、主文の省略は例外と理解してください。主文がない箇条書きは「列挙」にすぎません。

文書の最終形で「主文→補足文」の順序であればよいのですから、第1段階では補足文である箇条書きを先に書いても差し支えありません。むしろ、要点がまとまらない段階では断片的にでも箇条書きで思考を視覚化して行くのが有効です。いわば、ごく簡略なロジカルシンキング(問題解決手法)を実践していると言えます。

たとえば、いくつかの事象が連鎖して結果に至ったのならば、番号が付いた箇条書きにしてみます。複数の原因が想定されるならば、それぞれ列挙してみます。

箇条書き化したうえで、「どの項目が最重要なのか」、「各項目の共通点は何か」あるいは「各項目の条件を満たす解は何か」を検討すれば、主文はおのずから導かれます。

時系列の箇条書きならば、最初と最後の項目を主体にして主文がまとめられます。「最初の項目(発生の原因)」もしくは「最後の項目(結果)」を主文にできる場合もあります。

並列の箇条書きならば、「各項目の関係」あるいは「報告者として何を解決したか」が主文になる場合もあります。

![]()

![]()

実践テクニカルライティングセミナー

マニュアル作成の進め方とわかりやすいマニュアルのポイント

Copyright: Takaaki-YAMANOUCHI/1995-2020

山之内孝明/有限会社 山之内総合研究所

Takaaki Yamanouchi/ Yamanouchi Research Institute, Ltd.